|

■その頃俺はとある女性に恋をしていた。

そしてその彼女は、外資系に勤める妻子もちの男、というのに気があるようだった。

彼女とその男の関係がどこまで進んでいるのかは知らなかった。

知りたくもなかったから、あえて聞きもしなかった。

彼女と一緒にいる。

その事実だけで俺は、すべての疑問を投げ捨ててしまっていた。

その彼女に、俺は映画作りの過程をこと細かに話していた。

部屋で編集する時は必ず電話線を抜いていたのだが、彼女と知り合ってからはそれもできなくなっていた。平日に彼女から電話がかかってくるのは決まって夜の12時前後だったので、その時間は編集作業はストップして、作業は真夜中にやった。

もうビデオデッキとビデオカメラをつないで編集するのはお手のものになっていた。

やがて俺は、友人3人を初めて「演出」した作品を完成させた。

「テレビほとんどつけたことがないのよ。」

彼女は部屋の隅で物置きと化しているテレビデオを指差した。

俺は「初監督」作品を見てほしい、という名目で彼女の部屋にいた。

ちょっと手伝ってくれる、と彼女が言い、俺らは向かい合ってテレビを運んだ。

彼女は転ばないように足元ばかり気にしていたが、俺はそんな彼女の顔ばかり見ていた。

この映画が終わったら、と俺は考えた。

この映画が終わったら彼女の手を握ろう。そして俺らの関係にはっきり決着をつけようと決めた。

彼女は俺の左側に座り、俺はリモコンを手にとった。

映画の作り手は誰でもそうだろうが、とにかく細かいところに目が、耳が行ってしまう。

しかしそのほとんどは取越し苦労なのだ。気にすることはない。

少しばかり映像が粗くたって、人はストーリーを見る。

少しばかり音が飛んでいたって、セリフが聞こえればそれでいい。

作品を人に見てもらう時、作り手はもっと自信を持たなければならない。

しかしその時は違った。

異変にはすぐに気付いた。

あるべき場所に、音が、ない。

テレビのスピーカが壊れていたのだ。

頭の中が真っ白になった。

手が震えてリモコンがうまく握れなかった。

俺はよろよろ立ち上がり、テレビの電源を切った。

最後まで見ようよ、と彼女は言ってまた電源を入れた。

俺らは黙って、音のないその「映画」を見た。

エンドロールに自分の名前が出るや否や、俺は立ち上がってテレビデオからテープを取り出した。

彼女の顔が見れなかった。

俺は声を絞り出して、ただ「帰る」と言った。

「面白かったよ」という彼女の声が、背中に聞こえた。

階段でよろめいてしまうくらい、動揺していた。

映画を作ろう、と思った。

もっともっとちゃんとした映画を作って彼女に見せたい。

こんな灰色の新宿の空の下にも、小さなひとつひとつのあったかいドラマがあるはずだ、と思った。

俺はビデオカメラを持って新宿に出かけた。

目の前には、いつか就職活動の合同説明会に行って話を聞かずにすぐ帰って来てしまったビルがあった。

お前を使ってやるぞ。

俺はそのビルをにらみつけるように見上げた。

タイトルはすぐに浮かんだ。

『青い空のオクリモノ』

すぐに行動を開始した。

動いている人間には人が集まってくる。この時それを猛烈に感じていた。

上映会場を提供したいという申し出まであったのだ。

撮影しながらその夜編集もする、という日々が始まった。

----------

■今回は少し長い「青春物語」になってしまったが、ここで少し編集講座らしいことを書きたい。

今までの俺の編集方法を読むと、

・一通り撮影したものや音楽等の素材を揃えた上で最後に一気に編集する

という風に理解してもらってると思うが、その時作っていたのは長編ドラマ。こうなってくると、一気に作るというやり方はさすがに神経が長続きしないんじゃないか、という恐怖に襲われてしまった。

そこで。

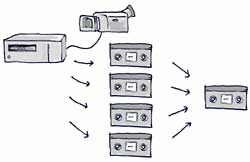

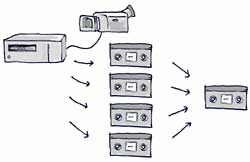

全体を4つの場面に区切り、それぞれの「映像部分のみ」4本のテープに編集。

つまり、ビデオカメラとビデオデッキを今までのようにつないで映像を流し込んでいくのだ。

そして最後に、それら4本のテープから必要な部分を1本のテープに並べていく。音楽もその時つけながら。

こりゃ―楽だぞ。

思い付いた俺は小躍りした。

|

が、懸命な諸兄は気付かれただろうか。

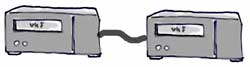

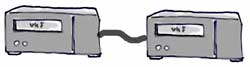

そう、この方法を実現するにはもう一台別のビデオデッキが必要になってくるのだ。

しかし今度は俺はめげなかった。

もう一人じゃないんだもんね。

友人に声をかけ、一晩でいいから、とお願いしてビデオデッキを借りてきたのだ。

|

というわけで俺初の長篇映画は地道に完成へと歩んでいく。

|